제 3 부 출품작

제 3 부 출품작

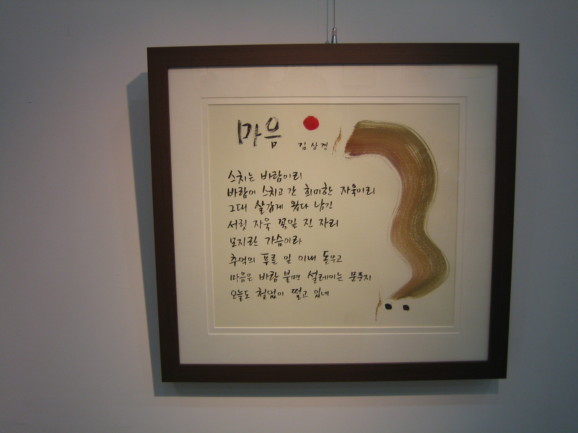

마 음

김 상 경

스치는 바람이리

바람이 스치고 간 희미한 자욱이리

그대 살갑게 왔다 남긴

서릿 자욱 꽃 잎 진자리

모지란 가슴이라

추억의 푸른 잎 이내 돋우고

마음은 바람 불면 설레는 문풍지

오늘도 철없이 떨고 있네

이제 그만

이 길 원

이제 그만 이 사람아

저 언덕 넘으면 절벽이야

지나온 오솔길을 더듬어 봐

살레 살레 하늘대던 제비꽃

고개 주억거리던 패랭이 살찐 잎

기억하지, 이쯤에서 멈추게나

삶에서 일어난 일들은 내 몸짓의 여운

슬퍼하거나 분노할 이유도 없지

더 가지려고도 하지마

저 언덕 넘으면 바로 절벽이야

생각만 바꾸어도 행복하지

안 그런가

이 사람아, 이제 그만

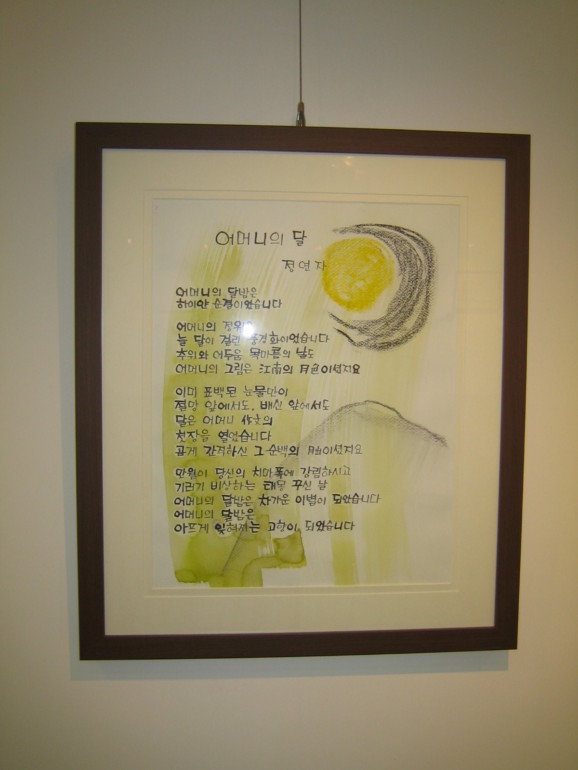

어머니의 달

정 연 자

어머니의 달밤은

하이얀 순결이었습니다.

어머니의 정원은

늘 달이 걸린 풍경화이었습니다

추위와 어두움 목마름의 날도

어머니의 그림은 강남(江南)의 월색(月色)이셨지요

이미 표백된 눈물만이

절망앞에서도 배신앞에서도

달은 어머니의 작문(作文)의

첫장을 열었습니다

곱게 간직하신 그 순백의 월출(月出)이셨지요

만월이 당신의 치마폭에 강림하시고

기러기 비상하는 태몽 꾸신 날

어머니의 달밤은 차가운 이별이 되었습니다.

어머니의 달밤은

아프게 잊혀지는 고향이 되었습니다

첫 눈이 내리는 날에는

오 희 창

지난해인지

저, 저- 지난해인지

알 수는 없지만

그해 겨울밤에

낭만이 한 송이 한송이

어깨에 쌓일 무렵

그대 눈빛

내 가슴에 꽂혔는지-

깊이깊이 쌓인

이야기

눈꽃으로 피어날 즈음

내 입술은 왜

뜨거워젔는지-

한 세상 무너져 내리는

지금도

첫눈 내리는 날엔

그 눈빛

가슴을 태우는지

눈밭에

구르다가 딍굴다가

뜨겁게 덥혀진

입술로

허기진 낭만을 살린다.

만 리 장 성

임 상 덕

유물사관(唯物史觀)이 바래질 무렵

우주의 겉옷만 걸친 만리장성-

산해관(山海關)에서 타클라마칸 사막 6,530킬로는

하(夏)왕조 이래 도도한 한(漢)민족의 영혼,

낮과 밤, 낮달과 은하수가 늘 맴도는 그 자리이다

초목이 듬성듬성한 자락에 개살구가 만발하고

팔달령(八達嶺)너머 흉노(匈奴), 말갈(靺鞨) 동이(東夷)들은

모두 어디로 가고, 묘족, 태족의 후손들만

만력제(萬曆帝)의 무덤을 닦고 있나

지난 백 년 동안 계급투쟁에 성공한

장성은 ‘죽(竹)의 장막(帳幕)’처럼 도열하고

사유가 자유가 금지된

자금성(紫禁城)의 희미한 불빛은 조등(弔燈)처럼 침침하다

장성은 그 영혼처럼 길게 느리게 숨쉬며,

장구한 세월(歲月), 피눈물로 얼룩진 망령의 장강(長江)

살을 가르는 역사와 통한의 심장을 지녔다

성채(城砦)위로 반짝이는 별이 뜨면

나무 사이로 파랑새의 숨결을 느끼는데

아직도 그의 확실한 소묘(素描)는 불안정하다

기다림으로 익는 행복

김 종 원

가을은

기다림으로 온다.

기다림 없이

이루어지는 것이

어디 있으랴

머리 풀고 으르렁거리던

심란한 여름 하늘

제풀에 잦아들면

새털구름 높아만 가다가

찬 이슬 흠뻑 맞은

물 맑은 파아란 호수

고추잠자리 수면 위에

동심원을 그릴 때마다

행복은 하늘 끝까지

파문을 그린다.

파문은 마당 끝 감나무 가지마다

빠알간 순정의 물결로 번지고

감사로 물결치는 황금 들판에

까만 그물 던지듯 참새 떼 날아오르면

동구 밖 팽나무에 올라 팽을 따는 아이들

논두렁에 벌렁 누워 배를 내 놓은 호박들 보며

하루 종일 희죽희죽 웃는 허수아비

가을은 기다림으로 익는 행복

동강 할미꽃

백 영 웅

정오의 따스한 햇살아래

자수정 빛으로

곱게 물든 동강 할미꽃이여

봄빛은 졸고 한가로운 날

단아하고 고귀한 자태 하나로

심산계곡 유유히 흐르는 강물의

아름다운 파수꾼

오늘도 바위 언저리에 앉아

푸른 동강을 지키고 있네

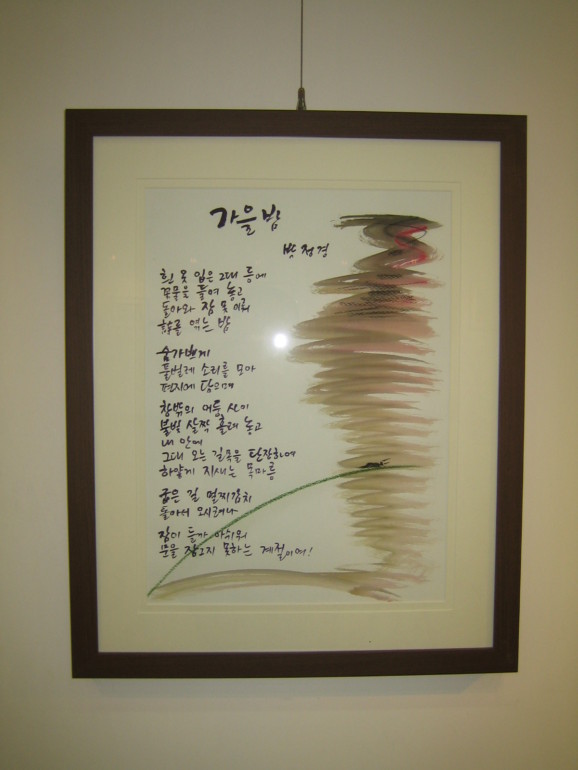

가 을 밤

박 정 경

힌 옷 입은 그대 등에

꽃물을 들여 놓고

돌아와 잠못 이뤄

詩를 엮는 밤

숨가쁘게

풀벌레 소리를 모아

편지에 담으며

창밖의 어둠 사이

불빛 살짝 흘려 놓고

내 안에

그대 오는 길목을 단장하여

하얗게 지새는 목마름

굽은 길 멀찌감치

돌아서 오시려나

잠이 들까 아쉬워

문을 잠그지 못하는 계절이여!

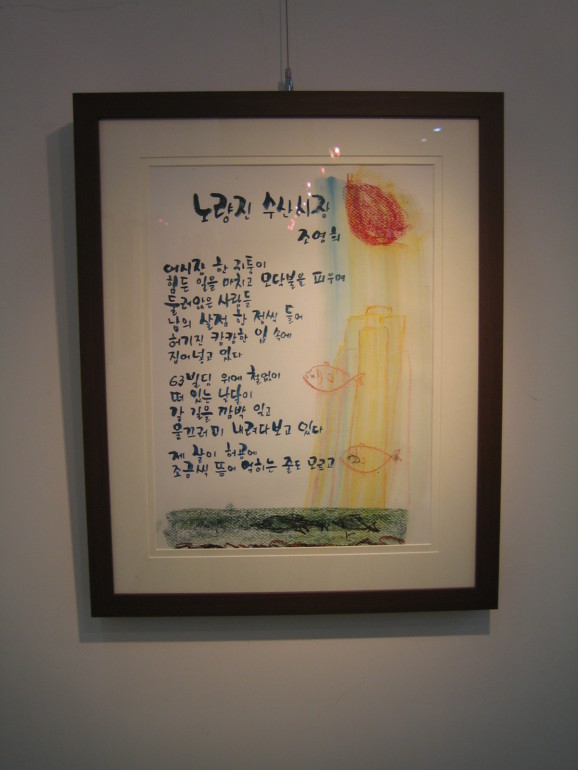

노량진 수산시장

조 영 희

어시장 한 귀퉁이

힘든 일을 마치고 모닥불을 피우며

둘러앉은 사람들

낙의 살 한점씩 들어

허기진 캄캄한 입 속에

집어넣고 있다

63빌딩 위에 철없이

떠있는 낮달이

갈 길을 깜빡 잊고

물끄러미 내려다보고 있다.

제 살이 허공에

조금씩 뜯어 먹히는 줄도 모르고

실루엣 하얀 가슴의 계단

원 진 희

가을, 가을이 오는 소리는

바람의 낮은 목소리만이 읋을 수 있다

귀두라미 댓돌 아래 가느다란 음으로

어제보다 낮은 광장은

파리한 기색으로 바들거린다.

새의 가벼운 깃털을 꽂은 붉은 입자들이

단풍으로 동경하는 것을 닮아갈 때

꽃향기 가득한 찬 오솔길을 차지한

비탈진 언덕에 그림자 말리는 불빛

달무리 진 커텐 걷어 능숙한 솜씨 손가락 끝

직선과 곡선을 그리며 글나비 춤추는 별빛 창가에

쓰러지지 않게 한다는 걸

울긋불긋 물든 나뭇잎 사이 목 줄기 빼고

혜적이는 내게 추상의 수채화로 남아.

王의 식탁

이 장 영

王의 식탁에 앉기를 갈망하는 자여!

그 자리에 앉기 전에

너의 마음속 깊은 곳에 있는

절름발이를 보아라!

네가 온전하다고 외치는

그 곳에 있는 깊은 어둠을,

그 마음의 불구가 사라지기 전에는

결코 너는

그 식탁에 앉을 수가

없으리라!

영원히...........

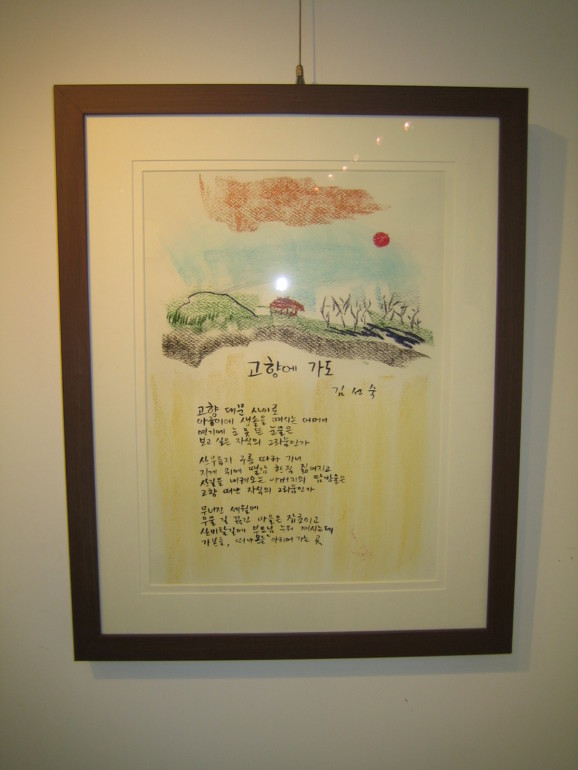

고향에 가도

김 선 숙

고향 대문 사이로

아궁이에 생솔을 때시는 어머니

연기에 눈 못 뜬 눈물은

보고 싶은 자식의 그리움인가

산우듬지 구름 따라 가니

지게위에 때감 한짐 걸머지고

산길을 내려오는 아버지의 땀방울은

고향 떠난 자식의 그리움인가

무너진 세월에

우물 길 끊긴 마을은 잡초이고

산비탈 길에 부모님 누워 계시는데

가본들, 떠나온들 아리어 가는 곳

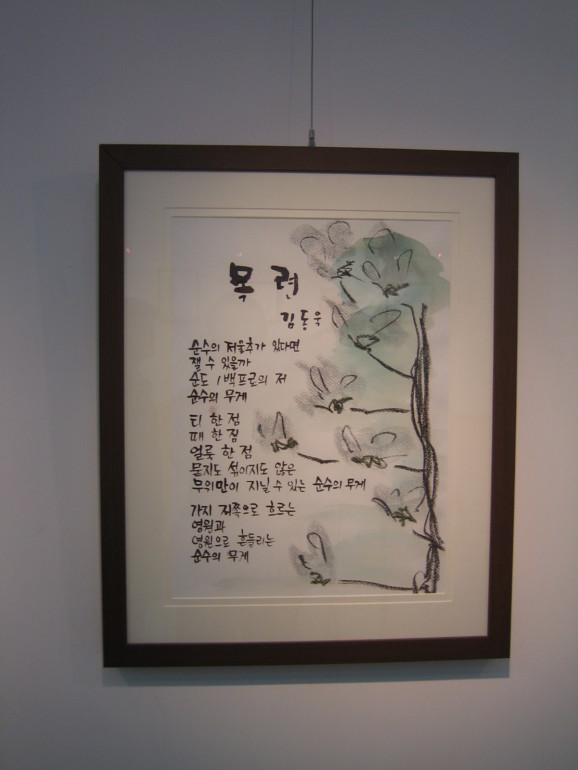

목 련

김 동 욱

순수의 저울추가 있다면

잴 수 있을까

순도 1백프로의 저

순수의 무게

티 한점

때 한점

얼룩 한점

묻지도 섞이지도 않은

무위만이 지닐 수 있는 순수의 무게

가지 저쪽으로 흐르는

영원과

영원으로 흔들리는

순수의 무게

계절은 흐르다.

이 정 희

푸릇 푸릇

물푸레 나무

강(江)가에

늘어진 수양 버들

산고의 고통

억겁(億劫)의 해산

붉은 심장 속으로

하얀 서릿발에

탐스런

눈꽃

아름다움 속에 송글송글

빛나는 보석

환상의 그 산호초로구나!

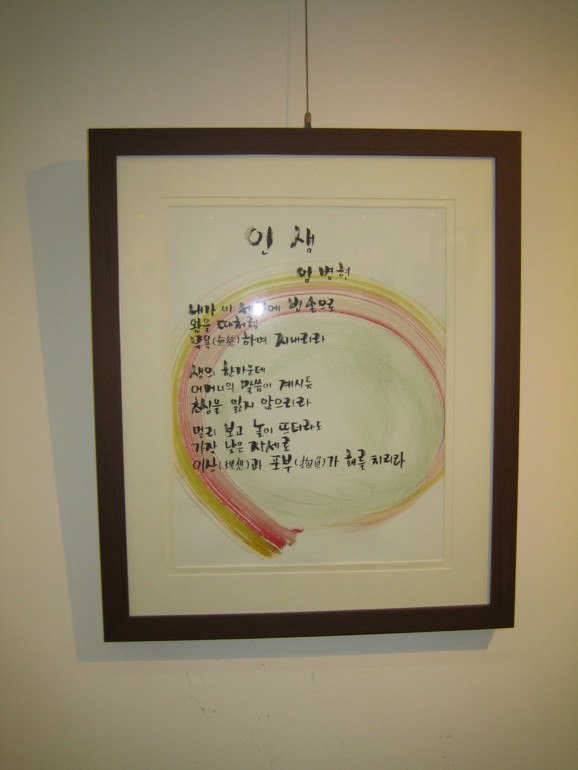

인 생(人生)

임 병 현

이 세상에 내가 빈 손으로

왔을때 처럼

무욕(無慾)하며 지내리라

생의 한가운데

어머니의 말씀이 계시듯

초심(初心)을 잃지 않으리라.

멀리보고 높이 뜨더라도

가장 낮은 자세로

이상(理想)과 포부(抱負)가 훼를 치리라

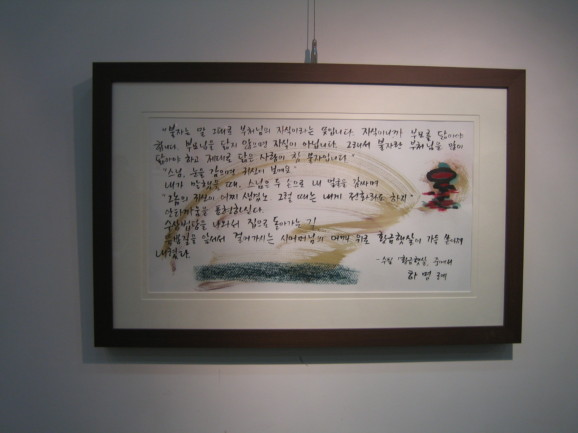

황금 햇살

하 명 례

... ...

어머님을 대신하여 함지박에 담긴 물고기를 바가지로 떠서 한강물에 넣는데

살고자 하는 물고기의 힘찬 몸짓이 손끝을 통해 온몸으로 번졌다.

아! 그래 서 시어머님은 당신을 대신하여 몸이 부실한 네게 방생을 하라 하셨나 보다.

... ... ...

... ... ...

“불자는 말 그대로 부처님의 자식이라는 뜻입니다. 자식이니까 부모를 닮아야 합니다. 부모님을 닮지 않으면 자식이 아닙니다. 그래서 불자란 부처님을 많이 닮아야 하고 제대로 닮은 사람이 참 불자입니다.

“스님 , 눈을 감으면 귀신이 보여요”

내가 말했을 때 스님은 두 손으로 내 얼굴을 감싸며

“그놈의 귀신이 어찌 생겼노, 그럴 때는 내게 전화라도 하지”

안타까움을 표현 하신다.

수상법당을 나와서 집으로 돌아가는 길

뚝방길을 앞서서 걸어가는 시어머님의 어깨 위로 황금햇살이 가득

쏟아져 내렸다.

또박 또박

어머님의 발자국을 따라가면

‘나도 그분을 닮을 수 있을까? 내개도 축복같은 황금햇살이 쏟아질까?’